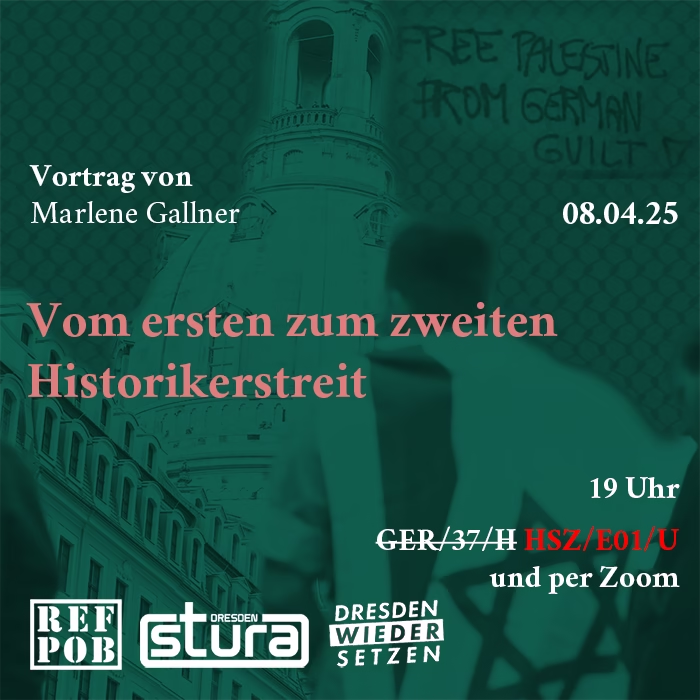

Oder: Über die deutsche Staatsraison, postkoloniale Holocaustrelativierung und die Erinnerung an tote Juden als politisches Faustpfand gegenüber Israel

Die Veranstaltung wird hybrid angeboten. Der Link ist rechtzeitig auf der Webseite des Referats, sowie auf den social media Accounts zu finden.

Wolfgang Pohrt erkannte schon früh, dass die beiden sich gegenüberstehenden Lager im Historikerstreit der 1980er Jahre nicht so verschieden waren wie sie es gerne für sich reklamiert hätten. Beide versuchten auf ihre Weise, das deutsche Nationalbewusstsein zu exkulpieren. Die konservative Position, die die nationalsozialistische Vernichtungsaktion als Antwort auf den Archipel Gulag begriff und damit die Shoah als etwas nicht spezifisch Deutsches dastehen lassen wollte, argumentierte im Geiste des bis dahin gebräuchlichen Revisionismus. Solcherlei Annahme diente vorrangig dazu, die Deutschen von ihrer Schuld zu befreien und niemand wäre wohl auf die Idee gekommen, daraus ein neues nationales Selbstbewusstsein zu schöpfen. Die linksliberale Position war dafür wesentlich anfälliger, bestand sie doch ausdrücklich auf der Vernichtung als deutsche Tat, forderte die Annahme der Schuld ein, woraus sich – anders als bei den rechten Revisionisten – eine genuin deutsche Identität stiften ließ, die Auschwitz zum negativen Gründungsverbrechen eines besseren Deutschlands verklärte. Es war diese Ansicht, die sich in der offiziellen Politik durchsetzen konnte und schließlich zur Erklärung führte, die historische Verantwortung sei Teil der deutschen Staatsraison – ein Begriff, der nicht ohne Grund bis heute völlig unbestimmt bleibt. Wenn aber die Position, die auf die Einzigartigkeit der Shoah pochte, die Politik jahrzehntelang erfolgreich trug, warum neigen dann im zweiten Historikerstreit, der sich 2020 an den Thesen Achille Mbembes entzündete, und in dem diese Einzigartigkeit von postkolonialer Seite eingeebnet wird, viele linke und linksliberale Akademiker und Publizisten dazu, die deutsche Poleposition im Erinnerungsrennen bereitwillig aufzugeben? Mit der Durchsetzung postkolonialer Theorien an den Universitäten und in der Öffentlichkeit findet eine Neujustierung im Erinnerungsbetrieb statt. Deutschland wird von einer weltoffen sich gerierenden Linken dafür kritisiert, diesen exklusiv auf die Shoah auszurichten und deshalb provinziell zu sein. Bei allem Wandel ergibt sich eine die divergierenden Positionen vereinende Konstante: die Juden dienen als politische Währung, als Manövriermasse, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

Marlene Gallner kann selbst leider nicht vor Ort sein und wird daher per Videokonferenz zugeschaltet.

Organisiert durch:

Referat Politische Bildung